2013年11月20日

遅れたバスの運転手

平日のマイカー通勤をしばらくやめてバスを利用しているのだが、今朝は乗り遅れそうになったので、駆け足でどうにかバス到着時間の2分前にたどり着くことができた。ところが到着時間を迎えてもバスは一向に来る気配がない。5分、10分と無為に時間は過ぎていき、これはもしかすると早めに通過したかもしれんと半ばあきらめて家に引き返してマイカーに切り替えようかとしていたところでようやくバスがやってきた。このときすでに20分が経過。乗車して前払いの料金を払うなり運転手に「今日は遅いですね」と問いつめてみた。

ことの事情を説明した運転手にはまぁ納得はしよう。朝の通勤ラッシュ時だ。そういうこともあるだろう。しかしテメェ、謝れよ!一企業の人間として利用者に詫びる気持ちが1ミリ足りともないんである。「だってしょうがないじゃん、いつもより混んでて遅れたんだから」ってか?お子ちゃまか。カタギにとっては一日で最も貴重な時間である朝にどんなに時間調節して待っている利用者がどれだけいるのかわかってるのか。それを20分も待ち時間に潰されたんである。この損失は大きいぞ。朝の20分と夜の20分は全然違うぞ。それに一切謝ろうとしない態度をとる企業はどんな神経してんだか。たったこの程度で需要は揺るがないと信用して利用者をナメ腐ってるとしか思えない。某電力会社を見ているようだ。何が「わったーバス党」じゃあボケ!

2013年10月28日

なかみつせいじ

まず「誰?」と思われた方に説明するとピンク映画俳優である。正式にそんな職種があるのかは疑わしいがAV女優のように専門メーカーに所属しているわけでもなく、劇団などに所属しているれっきとした俳優がほとんどだろう。しかし、一般映画やテレビなどではみかけない顔を頻繁に見かける。どうもピンク映画とそれ以外では大きな隔たりがあるかのようだ。

そんなピンク映画界隈の”住人”は老年の魅力を放つ牧村耕次(ちょっと宇野重吉似)や好青年役が多い岡田智宏(ちょっとミスチル桜井似)などがいるが、そんな面子を押しのけてかなり遭遇率が高いのがなかみつせいじである。もう押しも押されぬバイプレイヤーと呼んで差し支えないだろう。あんまり出過ぎているので3本立てのうち一本でも出ていなかったら妙に安心できない自分がいる。

なかみつせいじを一般映画やテレビの”住人”でいえば誰だろうと考えてみた。ほんのり薄い頭髪と顔の形から必然的に平泉成を思い浮かべたんだが、イラストのモデル画像をネットで漁っていたところ「ケビン・スペイシーだ!」と熱っぽく語ってる人がいた。海外にまで広げたかぁ。いかに私の視野のせまいことよ。

2013年10月25日

タモリ(2)

日本中を駆け巡った「笑っていいとも!」終了の一報。NHKにまで取り上げられたというこの一大事、出演者のほとんどは知らされておらず、このような形での発表はテレビ番組としては異例の事態らしい。しかし32年の歴史を誇る当番組であるゆえ異例づくしともいえる。ギネスにも認定された同司会者による番組継続年数、はがきの当選以外はほぼ無審査の一般人を入れた公開生番組でありながら重大な事件が一度も起こらなかったこと(変質者が乱入という事例はあったけど)、そしてなにより、面白い面白くないなど語り尽くされ、もはやマンネリは通り越して「空気」のような存在になった番組である点だろう。ほかのどの番組でも到達できないであろう位置にあるのは疑いの余地もない。その「空気」を無くしてしまったあとどのような影響を及ぼすのか、まぁ楽しみではある。

それはそうと私は一度アルタに入ったことがある。観覧ではないんだが新宿をブラブラ歩いていたら、ちょうど絵画の展示&即売会が催されていて、絵画なんかより「アルタに入れる」というので入ったのだ。多分入場者の半分ぐらいは私と同じスケベ根性で入った田舎者だろうと思う。8階だったか9階だったか、収録が行われているスタジオはエレベーターで上がって狭いロビーを挟んですぐのところにある。とても100人の客が入っているとは思えない狭さだ。テレビを通じては伝わりにくいだろうがよほどのすし詰め状態でステージを見上げていることが想像される。ヒロ・ヤマガタとかラッセンなどそっちのけで「この辺でタモリは歌っているのかな」などと収録している光景をまさにその現場で思いを馳せるのだった。

また別の日はたまたまアルタに入っていくタモリを見たこともあった。道路越しで小さく見えたが移動の高級車からスーツ姿で降りて周囲の歓声に何ら動じること無く(毎日通ってんだから当たり前だ)エレベーターへ向かっていく姿、背筋がまっすぐでびしっとしていた。以上が私が肌身で感じたメモリーオブいいともである。

2013年10月20日

交通整理してた警備員

先ごろ、車で某有名古本屋へ立ち寄ったところ、駐車場で年配の警備員が交通整理をしていた。場内はほぼ満杯のようで警備員は私に向かってイラストのような合図を示してくる。「止まれ」という意味なのか。まぁ、目の前に立ちふさがっているので待ってみる。そのあとも警備員は誘導などに使用する棒(名称わからず)を使うようなことはほとんどせず、両手のほんの仕草だけでのうのうとやっている。どうやら駐車スペースではない壁沿いのところに停まっている軽自動車が発車するところなので、空いたらそこに停めてくださいと私は受け取った。そしてそこが空くや否やそこに停めて店内へ。

数分後、店から戻ると車のそばにいた警備員は私にこう言った。「私あなたにここに停めるように言いましたか?」えっ、アレは違う意味だったの?続けて警備員は「ほら、後ろ見てくださいよそれじゃあ狭くて通りづらいでしょ」

プッチ〜ン、滅多に人には感応を表に出さない私だけど感情に任せて言い放ったね「あんな小さいアクションじゃあわからないでしょう!」って。そしたらその警備員「停めたら私に言いにきてくださいよ」とヌカしやがった。どうやらコイツは自ら動かなくとも周りが動いてくれるとうぬぼれているらしい。あんなろくに手を動かさんと必要最低限にも満たないような動きしかしないでこっちが察しろっていうのか。発車間際に言ってやった。「ちゃんと仕事してくださいよおじさん!」

こういうジジイが仕事を得られるんだから困ったもんである。どうもコイツん中には「年を取ってる方が偉い」という揺るぎない価値観が根付いてるようだ。年が上ならば相手は無条件に頭を下げるとでも思ってんのか。そうするのはそっちの勝手だけど適当に仕事するにも程があるだろ。お年寄りを敬う敬老精神はもちろん必要であるのは私はわかってるつもりだが仕事とは別。あんな年寄りにはなりたくないものだ。

2013年07月21日

大村崑

目にする度、何気に驚くのは私だけなんだろうか。いまだに大村崑が健在であること。名前を聞いてわからない人でもイラストを見ればわかるはず。松山恵子のボンカレーと並ぶあのホーロー看板の人である。健在であることに驚くなんて人聞きの悪い言い方をしたが、もちろんご健在であるのは大変結構なことである。一体いくつなんだろうと調べてみたら御年82歳だそうで。高倉健と同じだ。そう聞くと高倉健って若いなぁ〜、と驚くが大村崑の場合は「変わらないなぁ〜」というのにあてはまる。今朝、「旅サラダ」に出ていて石川県の郷土料理に舌鼓を打っていたんだが、ホーロー看板とほとんど変わってなかった。

「昭和」の象徴的アイテムであるホーロー看板の人=相当古い人という固定観念がこびり付いてるもんだからいまではあまり表舞台に出ることなく隠遁生活でも送っているのかと思いきや、実は何気に活動していて、何気に片平なぎさのサスペンスに出ていたりもする。

見る度「変わらないなぁ〜」という感慨に耽るのは実は錯覚である。それはただ単にホーロー看板の恰好がジジ臭いだけである。「登場したのが1960年代から(出典・ウィキペディア)」という記述に基づいて計算してみるとあの頃の大村崑は30歳そこそこである。ゲッ、今の私と同じじゃないか。また年を経たことの苦さを味わってしまった。

2013年06月06日

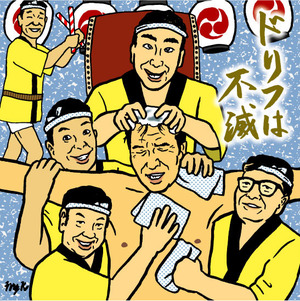

ザ・ドリフターズ(2)

またムダなものを描いてしまった。

かつては月に一度お茶の間を賑わした火曜夜7時半の光景である。あんまり似てない加トちゃんはご容赦願いたいが、これこそがこの作品の世界感を表す最大のポイントである。毎度見たこの光景はバックでハキハキと踊り狂うスクールメイツとのやる気のコントラストが特徴であるが、やる気皆無の笑みどころか無表情を加トちゃんは貫いている。

そんなおなじみの「ドリフ大爆笑」オープニングであるが、実はこれ以前に番組開始の1977(昭和52)年から毎年撮られていたのをご存じだろうか。某動画サイトでそれを確認することができるがもちろん番組開始の頃はあんな感じではなかった、それはそれは明るく振る舞っている。加トちゃんも同様であったが、年を経る毎にそれを無くしてくのが他のメンバーに比べて明らかに顕著である。特に82年バージョンなんかは視聴者に向かってガンを飛ばしてるように見える。エンディングで映る各メンバーのアップの時なんか本当に恐いよ。

2013年05月23日

某ファストフード店で熱弁を振るってたおっさん

注文したメニューを待ちながらしばし本を読んでいると、どこからともなくこの地(沖縄)では聞き慣れない訛りが入った野太い声が耳を突いてきた。声の主は向かいの席にふんぞり返って連れの作業服の若い男に熱弁を振るっているおっさんだった。訛りは細かい地域は特定できないが関西圏であることは間違いない。連れと違ってスーツ姿(このとき上着のジャケットは脱いでいた)で年の頃は40なかばくらい。ハイブリット車がどうのこうのといった環境エネルギーっぽいことをドヤ顔で延々まくしたてていた。

少々胡散臭い光景に目を合わさず本を読んでるふりをしてしばらく様子をうかがっていると、どうやら作業服の男がおっさんに相談事を持ちかけているように見えてきた。ボルテージは上がる一方で周りの迷惑を顧みないおっさんの口調は熱を帯びるばかりで店内に響き渡る。そこで新たにひとり作業服の男が合流してきたので締めの言葉でこう言い放った。

「まぁ、人生いろいろだからな」

思わず本を閉じてしまった。

「人生いろいろ」・・・島倉千代子の美声のおかげで、よくありふれた言葉のような錯覚に陥っていたのだが、実生活ではいま初めて聞いたような気がする。このおっさんがどのような人生を歩んで、どんだけ立派な人かは知らないけど、よくも臆面もなしに言えたもんだなぁと思う。よくよく考えたらものすごい言葉だ。「山」と「谷」の高低の差が激しい波瀾万丈の人生を振り返るときか、いろんな人間たちの人生を俯瞰で見たときぐらいしか用途が見つからない言葉にしか思えないんだが、前者でいえば、まだ人生の折り返し地点にさしかかろうかという年齢にしては使うのはまだ早いだろうし、後者でいえば「我は神なり」とでも言いたいのか。どっちにしろもう言い放ってしまったおっさんの心理を探らずにはいられないお昼時であった。

2013年04月21日

LiLiCo

テレビやその他のメディアなどでとりあえず映画について語っておけば、なんとか芸能界に居座れるものなのかと、この人の台頭ぶりを目にする度に感じてしまう。ただし、この「台頭」というのは本業以外テレビで振る舞うタレント業での面である。本業は映画コメンテーターであるはず。というよりそもそも「映画コメンテーター」って何なんだ?「映画パーソナリティー」とも言っているが、映画評論家とは違うのか?キネ旬などの硬派系映画誌に寄稿するようなガッツリ評論はせず、映画関係のイベントなどによく顔を出すような露出する事に活動の重点を置く人たちの事をいうのか。この人も引く手あまたで数々のイベントで姿を見せている。しかし呼ばれる理由は本業によるところではなくテレビで定着しつつある「肉食系」とやらのタレント面によるものが多い。またこの人は「肉食系」とは別に本が一冊出来上がるような「実は壮絶な苦労人」としても世間に浸透している。歌手やアイドル、女優(Vシネで脱いでたらしい)など紆余曲折を経て辿り着いたのが映画コメンテーターらしいが、ではその本業の力量はいかほどかと手近にネット検索してみたがタレント面の記事が多くなかなか辿り着けない。で、ようやく「2009の年間ランキングベスト10」というどっかのHPで見る事ができたが、なるほどこれが映画コメンテーターの力量か。ほぼ、「好き」かどうかで判断するようなものが多い。あと、「どうお伝えしたらいいかわからない」という放棄も。それほど凄いという表現なんだろうが、あらゆる語彙能力を駆使して映画を紹介するのが使命とするなら致命的ではないだろうか。つい最近見たネットの記事で『アウトレイジ ビヨンド』を「義理と人情の映画」と評してたけどそんな映画だったかアレ。「義理」は垣間見える部分はあるけど「人情」は違うだろう。見当違いも甚だしい。正直言って批評眼には少々疑問アリである。

映画コメンテーター(パーソナリティー)といえば目につくのがもう1人いる。コトブキツカサとかいう男。「寿司」名義で芸人やっていたのがいつから職を変えたのか(今でも芸人やってるらしいが)。その昔、ウンナン司会の「イロモネア」の無名若手芸人版で出ていたのを見た事があったが全然面白くなかった。芸人としてにっちもさっちもいかなくなったら放送作家に転身する人が多いなかでは稀なケースである。

映画コメンテーター(パーソナリティー)って芸能活動及びメディアで活動するための最後の逃げ場なのか。

2013年03月25日

ザ・ドリフターズ

どんな人でもあらゆる趣味・趣向をさかのぼっていけば、その入口となった下地というものがある。お笑いにしたって、いろいろ見てきて好きなものはいくつかあるが、その系譜をさかのぼって行くと、私にとっての笑いの下地は彼らの存在が第一にある。生まれて初めてテレビを見た頃から笑っていたんじゃないだろうか。ゴールデンタイムという最も活躍できる場に彼らしかいなかったせいもあるだろうが、とにかく彼ら以外のお笑いは考えられなかった。いや、「お笑い=ドリフ」ってな概念で支配されていたと思う。同じ頃に台頭していたたけしには一切目を向けなかった。

それからリーダー・いかりやの死後からフルメンバーを見る事ができなくなってしまった今、その恩恵はリリースされているDVDや動画サイトでしかかみしめることができない。そして今でも笑える。さまざまな笑いあるなかでたまに見てみる度に原点なのだなぁと笑いながらもちょっとノスタルジーに浸ってみたりもする。やっぱりドリフは永遠だ。

2013年03月23日

北島三郎

映画とは、視覚的、音楽的な感覚に訴えかける総合芸術だと言われている。確かに映し出される映像、それに組み合わされる効果音やBGMによって捉え方が微妙に違う面白みを持っている。しかし、そこでうまいこと功を奏したとしても主題歌問題にぶち当たってしまう事がある。作品のトーンとはあまりにもかけ離れた曲調で余韻に浸るエンドロールが台無しになってしまう。最近で言うと『黄金を抱いて翔べ』の安室奈美恵がそれにあたる。歌い手がダメだとかそういうことではなく組み合わせの問題。もうそこには自ずと「バーター」という言葉が浮かぶばかりで「主題歌に使ってもらえりゃあ、あとは好きに撮っていいから」というワル〜い大人が暗躍してるように感じてしまうのである。

そこで現在、全国で順次公開中の沖縄県産映画『ひまわり』。1959年に宮森小学校に米軍のジェット機が墜落した痛ましい悲劇を映画化した作品である。まだ製作中の頃、製作資金が尽きて寄付を呼びかけたりして厳しい状況のなかでも映画を通じて広く事実を伝えようとする姿勢に完成を心から願ったものだった。そしてなんとか完成・公開に漕ぎ着けるようになり、県内の各メディアで紹介されたのだが、たまたま耳にしたFMで流れた主題歌に我が耳を疑った。どこぞのウマの骨か知らないオレンジレンジもどきみたいなバンドが歌っているのである。秋川雅史とかならまだしもアップテンポなチャラチャラした曲調にちょっと怒りを禁じずにはいられなかった。これは重罪である。あんなにコツコツと地道に作っているように見えた映画にも「ワル〜い大人」がいたのか。いや、もしそれではなく純粋な制作者の意志に基づいての起用だとしたら更に罪は重い。これは「作品のトーンに合わない」とか「組み合わせ」の問題ではない。扱うテーマがテーマだけにこれはダメだろう。蛮行と言い切っていいと思う。

映画はもう公開されちゃってて、いつまで怒っていてもしょうがないんで、それらとはまったく逆にミスマッチさ故に妙なハーモニーを奏でて私個人としてはアリなものを紹介したい。現在公開されているタランティーノとは別モノの『ジャンゴ』という映画。「スキヤキウエスタン」と銘打って失敗した和製ウェスタンで日本人キャストなのに全篇セリフが英語で西部劇ごっこをやっているヘンテコな映画だが、最後にサブちゃんが歌う主題歌の台無し感がかえって心地いい。「ジャンゴぉ〜〜」とコシ入りまくりの熟練な歌声故なんだけど。さすが日本が誇るキングオブソウルシンガーの力である。